環境

気候変動

気候変動に対するJLFの認識

近年では猛暑や大雨などの極端気象が多く発生するようになったため、気候変動はますます環境・社会、人々の生活や企業活動に大きな影響を及ぼすこととなっています。

2015年パリ協定に代表される温室効果ガス削減の枠組みが加速し、気候変動への取り組みは国・政府だけではなく、民間セクターが果たす社会的な責任として期待されています。

パリ協定においては、地球の平均気温の上昇を2℃より十分下方に抑えるとともに、1.5℃に抑える努力を追求することなどを目的としており、この目的を達成するため、今世紀後半に人為的な温室効果ガスの排出と吸収のバランスを達成することを目指しています。また、COP27においては「緩和作業計画」に1.5℃目標達成の重要性が盛り込まれ、各国が目標達成に向けた取り組みを強化することとなりました。こうしたことは、今後数十年にわたる社会経済活動の方向性を根本的に変える可能性を有しています。

JLF及びMLPは、温室効果ガスの排出削減等の取組みを通じた低炭素社会の移行に貢献するとともに、気候変動に伴う自然災害等への適応に取り組んでいきます。

JLF及びMLPは、JLFが取り組むべきESGに関わる重要課題(マテリアリティ)を特定しており、その中で「気候変動への対応」を認識しています。

気候変動への対応については、TCFD提言に基づき、詳細に分析し戦略を策定しています。

<主な目標(KPI)>

scope1.2のGHG排出量削減目標:

・2030年度までに42%削減(2021年度比)

・2050年度までにネットゼロ

TCFD賛同表明(およびTCFDコンソーシアムへの参加)

JLFが資産運用を委託するMLPは、2021年7月にTCFD提言への賛同を表明し、国内賛同企業による組織である「TCFDコンソーシアム」に参加しています。

TCFDは、気候変動を世界経済にとって深刻なリスクとし、企業等に対して「ガバナンス」「戦略」「指標と目標」「リスク管理」について把握・開示を推奨する提言を公表しています。

JLF及びMLPは同提言に基づく気候変動に係るリスク管理や取り組みを推進し、情報開示していきます。

推進・監督体制「サステナビリティ推進体制」の「環境管理システム(EMS)」に記載のとおり、ESGの取組みについてサステナビリティ推進連絡会、資産運用会社の代表取締役社長及び取締役会へ報告し、議論を行っており、「気候変動」への取り組みも「環境管理システム(EMS)」の中で運営・管理しています。

ガバナンス

JLFの資産運用会社であるMLPでは、「ESGに関する取り組み指針」を定め、気候変動を含むサステナビリティ推進活動に関する事項を定めています。「サステナビリティ推進連絡会」では代表取締役社長をサステナビリティ推進統括者とし、財務企画部が運営・管理します。

概ね3ヶ月に一度、定例会を開催し、社会情勢や本投資法人の運用状況を踏まえながら、サステナビリティに関する方針や目標、各種取り組みの推進を行っています。

また、「サステナビリティ推進連絡会」ではESGに関わる重要課題(マテリアリティ)の特定、KPI(行動計画・目標)の設定、管理をしており、取締役会への報告を行っています。

「サステナビリティ推進連絡会」の概要を含むサステナビリティ(気候変動への対応を含みます。)に関する推進体制は、「サステナビリティ・マネジメント」をご参照ください。

戦略

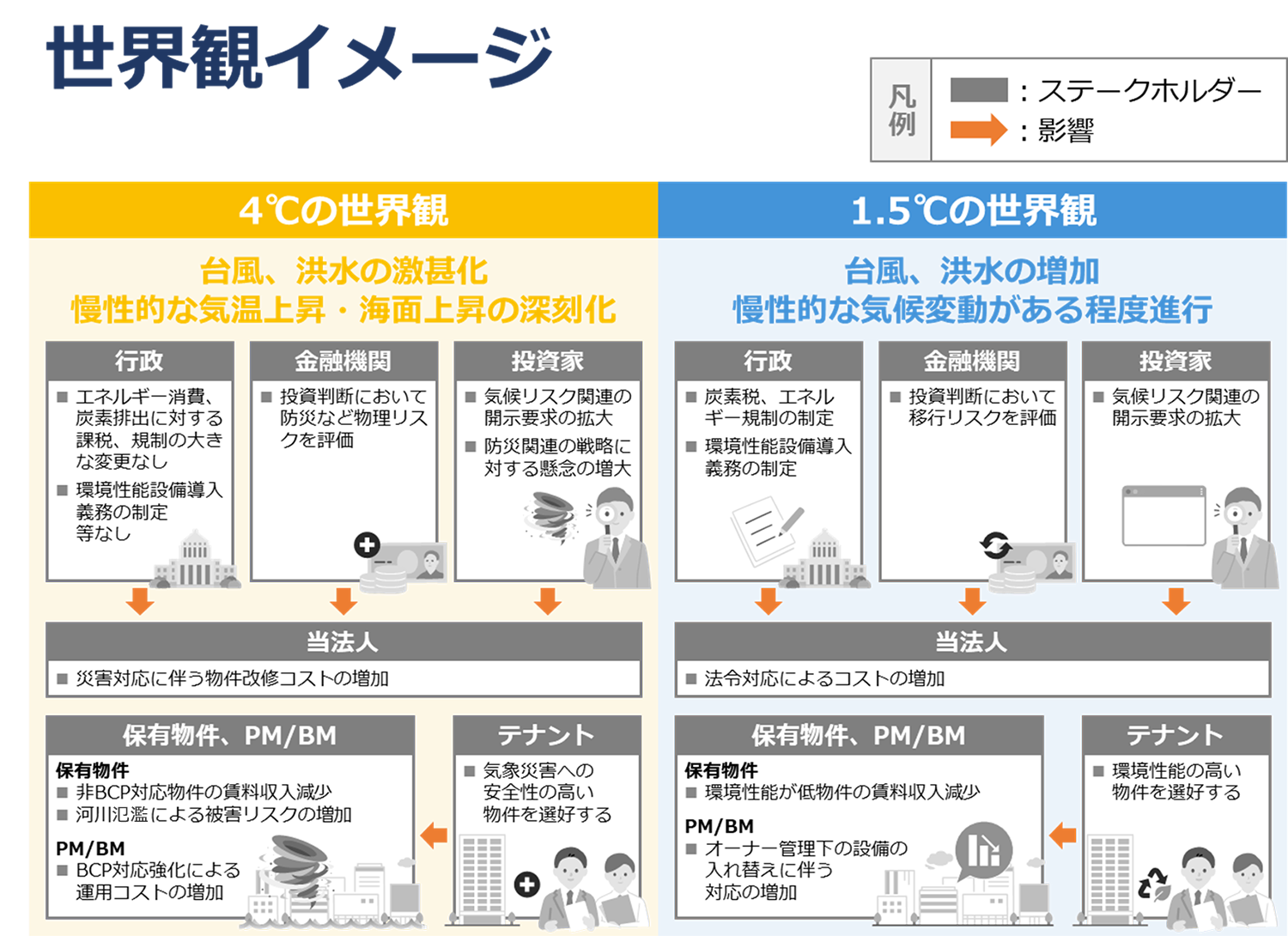

JLF及びMLPでは気候変動に伴うリスクと機会の特定、シナリオによる分析を行える体制を構築し、年に1度リスクと機会の見直しを行っていきます。また、その際、気候変動の進行に伴う不確実性をビジネス戦略に考慮するため、1.5℃上昇シナリオ下と4℃上昇シナリオ下に分けて行いました。

JLFが2025年3月に実施したシナリオ分析の詳細は以下の通りです。

<シナリオ分析の対象範囲>

JLFが保有する全物件を対象としました。

<参照したシナリオ>

| 公表機関・組織 | 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |

|---|---|---|---|

| 移行リスク | IEA (国際エネルギー機関) |

IEA World Energy Outlook2024 NZE | IEA World Energy Outlook2024 STEPS |

| 物理的リスク | IPCC (国際気候変動に関する政府間パネル) |

IPCC 第6次報告書 SSP1-1.9 | IPCC 第6次報告書 SSP5-8.5 |

<JLF及びMLPがシナリオを元に考える世界観>

【1.5℃シナリオ】

1.5℃シナリオは、脱炭素社会を実現するための厳しい規制及び税制等が実施されることで、温室効果ガスの排出量が削減傾向となり、産業革命前の水準からの気温上昇が1.5℃となるシナリオ。

CO2排出の抑制を目的とし、日本においても高額な炭素税の導入により、保有物件から排出されるCO2への課税や、省エネ基準等の環境規制の強化により、その対応にかかる改修等、運用コストの増加が想定される。また、規制の強化は、テナントの物件選択に影響を与えることが想定され、競合物件との比較において省エネ性の低い物件需要の減少も予見される。加えて、そのような物件を多く保有している場合には、投資家やレンダーからの資金調達コストが増加する恐れがある。一方、気候変動による災害の激甚化や増加が一定程度抑制されるなど、物理的リスクは相対的に低いと推測。

【4℃シナリオ】

4℃シナリオは、気候変動対策のための厳しい規制及び税制等が実施されず、温室効果ガスの排出量が増加を続け産業革命前の水準からの気温上昇4℃程度まで上昇するシナリオ。自然災害の激甚化、海面上昇や異常気象の増加による保有物件の修繕費の増加や平均気温の上昇による水道光熱費の増加等が想定されるなど、物理的リスクは高まり、BCP対応が優れた製品・サービスの競争力は高まる。一方、政府による規制強化がなされないなど、移行リスクは低いと推測。

<気候関連リスク・機会と対応策>

| 不動産運用に おける関連 (ドライバー) |

当ファンドへの財務的 な影響(JLFの課題) |

時間軸 | リスク管理、対応策、 取組み (戦略:機会/方針) |

KPI/目標 | 財務的 影響 4℃/1.5℃ |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 移行リスク | 政策と法 |

・エネルギー規制(報告義務含む)の強化 ・炭素税(カーボンプライシング)導入の可能性 |

・報告に対応するための設備導入、外部業者への支払など事業経費の増加 ・再エネの導入、改修工事等将来の規制対応コスト増大 ・物件のGHG排出量に対する税負担の増加 |

中期 |

・エネルギー規制対応に向けて、テナント/PM会社とのエンゲージメントを強化 ・GHG排出量削減を目指して、省エネ・創エネ対応/電力切り替え等の検討 |

・scope1.2のGHG排出量削減目標: ・全テナントへのESG勉強会の実施(毎年1回) ・全PM会社へのESG勉強会の実施(毎年1回) |

小 | 大 |

| テクノロジー |

・再エネ・省エネ技術の進化・普及への対応の遅れ及びそれに伴う物件競争力の低下 |

・賃料価格の相対的な見劣りや空室率上昇による賃料収入の減少 |

中期 |

・物件競争力の強化を図るため、高環境性能設備の導入を検討 |

・外部認証取得時における省エネ施策の検討 |

小 | 大 | |

| 市場 |

・環境性能の低い施設へのテナント需要及び資産価値の低下 |

・環境性能の低い施設での賃料下落、空室率の増加による賃料収入の減少、NOIの悪化/資産価値の低下 |

短期 |

・テナントと協働した環境貢献を目指して運用および設備改修の両面からグリーンリースの導入を推進 |

・2025年度末時点のグリーンリース契約対応率75% ・2030年度末時点のグリーンリース契約対応率について、高水準を維持(75%以上) ・全テナントとESGに関する意見交換の実施(毎年1回) |

中 | 大 | |

| 評判 |

・気候変動リスク未対応の市場参加者の調達条件悪化 |

・気候リスクによる資金調達コストの増加 |

短期 |

・ESG投資を重視する機関投資家による投資機会増を企図して、グリーンファイナンス等を検討 |

・2025年度末時点のグリーンビルディング認証取得割合95% ・2030年度末時点のグリーンビルディング認証取得割合について、高水準を維持(95%以上) |

中 | 大 | |

| 物理的リスク | 急性 |

・激甚化する台風・洪水被害リスク |

・修繕費・保険料の増加 |

短期 |

・物件競争力の向上のためBCP対応を強化 |

・事業継続性に係る取り組みを1件実施 |

大 | 中 |

| 慢性 |

・気象パターンの変化や海面上昇等による被害リスク |

・大規模改修費用の発生 |

中期 |

・物件競争力の向上のため気象パターンの変化に応じた物件の計画的な修繕工事の実施 |

同上 | 中 | 中 | |

<分析結果>シナリオ分析を踏まえた戦略・取り組み(機会内容含む)

1.5℃シナリオでは、物件の環境性能向上に対する投資を実施しない場合、市場からの評判が低下し、テナント退去等資産運用へのインパクトが大きくなるリスクがあることから、既存の電力契約の切り替えに加え、グリーン電力証書購入など、あらゆる再生可能エネルギーの調達方法を検討します。また、省エネルギーや創エネルギー対応など、エネルギーの高効率化を目指します。

一方、4℃シナリオにおいては、異常気象の激甚化により災害対応力の高い不動産が競争力を有すると推測されますが、JLFが保有する物件は災害対策・安全面で競争力を有していると考えており、引き続き現状の取り組みを継続するとともに、さらに高いレベルでの対応を実施することで、市場での競争力維持・向上を図り事業のレジリエンスを高めていきます。

リスク管理

JLFおよびJLFが資産の運用を委託するMLPにおいて、気候関連リスクについて、「地球温暖化対策に関するリスク」として認識しており、代表取締役社長を中心とするサステナビリティ推進連絡会において、気候関連リスクの特定およびそのリスク管理方法等について議論しています。

運用資産の新規取得にあたっては、デューデリジェンスプロセスのなかで、気候関連リスクに対する各種調査を踏まえたうえで、投資委員会の審議を経て取締役会にて投資判断を行っています。具体的には、対象物件の洪水・冠水の可能性につき、各種ハザードマップによる浸水レベル等を調査しています。また、取得後はサステナビリティ推進連絡会において、気候変動リスクを含むサステナビリティに関連したリスク全般の管理、モニタリングを実施しています。

MLPでは、取締役会が統括するリスク管理規程に基づき、各部毎に年に一度、各業務におけるリスクの洗い出し・モニタリング・評価を行っており、適宜その状況が取締役会へ報告されています。気候関連リスクにおいても各部における業務に応じてリスク項目が選定・評価されており、必要に応じてリスク軽減策を検討することとなっております。

目標と指標

リスクの軽減または機会の実現に向けた取り組みに当たっては、可能な場合、KPI(重要指標)を定義し、その管理のためにモニタリングおよび目標設定を行います。それ以外でも、気候変動への適応と緩和に向け、必要と思われるKPIの追加を検討してまいります。

KPIとして定めているGHG排出量に関する目標、実績推移は以下の通りです。

<GHG排出削減目標>

scope1.2のGHG排出量削減目標:

・2030年度までに42%削減(2021年度比)

・2050年度までにネットゼロ

保有資産のグリーン化方針

JLFは、気候変動に代表される環境課題の解決がJLFの持続的な事業活動とその実現に向けた事業戦略において重要な経営課題であると認識しています。こうした認識のもと、JLFは、低環境負荷物件への投資(開発・再開発を含む)や、施設の屋上に太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギーを利用して発電する等、保有物件の運用における環境・省エネルギー対策等を通じたエネルギー利用の効率化に取組み、低環境負荷ポートフォリオの構築を目指しています。

目標(KPI)

環境パフォーマンスデータカバー率の割合

環境パフォーマンスデータのカバー率について、2030年度までの中長期目標として、100%を目指していきます。

LED化率

JLFは保有物件のLED化を推進していく方針であり、当初設定した目標である80%については達成しました。今後については、2030年度を目途に80%のLED化の維持を目指し、取得時よりも環境性能を高める取り組みを推進していきます。

節水

水消費原単位について、2018年度比較で増加させないことを目標としており、各テナントにするESG啓蒙活動等を通じて、節水に係る取り組みを推進していきます。